「雖然僅擁有極少的一級園,但Jean-Philippe Fichet只靠著村莊級的Les Chevalières和Le Tesson就足以成為村內的精英酒莊。雖然釀法頗為傳統,採用約30%的新桶,亦經謹慎的攪桶,但酒風相當乾淨透明,常有極強勁的堅實酸味,卻又非常可口均衡,是村內最佳的新一代酒莊。」- 林裕森,《酒瓶裡的風景:布根地葡萄酒》

費雪家族(Fichet)三代耕耘著葡萄園,打從出生那天開始,尚菲利浦(Jean-Philippe Fichet)生活離不開葡萄藤。

1981年,肇因於一張租佃轉移的契約,20歲的尚菲利浦推出他第一個年份酒。三年後,他買下了"au Vieux Saint Christophe",在那,一瓶瓶的葡萄酒可靜謐培養(élevage)至最佳的狀態。好景不常,1991年他的租約到期,已經開發的四公頃葡萄園被其中的一個地主(propriétaire)收回。

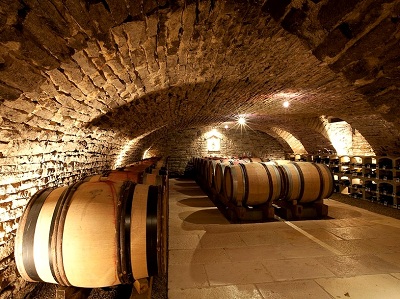

塞翁失馬,焉知非福?尚菲利浦這十年間的孜孜與矻矻,人人都看在眼裡,這讓他贏得其他地主的信任,以及一張新合約:位在梅索(Meursault)與奧賽都黑斯(Auxey-Duresses)的四公頃優質地塊(climat)。一夕之間,原有的空間變得過於狹窄,2000年,他買下了位於梅索的"Le Creux du Coche"驛站。

2002年,尚菲利浦創建了"SARL Jean-Philippe Fichet"的酒商(négociant)機構。他於2006年注意到,土壤帶給酒質甚大的影響,便著手自己調配天然堆肥(compost)。今日他了解到,只有透過嚴謹的態度,才可打造出能詮釋風土(terroir)的佳釀。

Le respect est un guide dans chaque étape de son travail.(每階段耕耘的嚮導,便是尊重)尚菲利浦理解到,葡萄酒的品質好壞,於葡萄園便已決定。底土(sous-sol)與土壤扮演著關鍵性的角色。近乎每個農活步驟皆是手工,需要經驗豐富的葡萄農,才能達到高精準度。

端看每年的狀況,再決定是否採取「綠色採收」(vendage en vert)。所有步驟依循傳統,表達對土壤的尊重,堆肥均由尚菲利浦自身調配;酒莊目前採用有機種植(agriculture biologique),秉持「無懈可擊的果實,才可釀出頂級佳釀」(il n'y a pas de grand vin sans raisin de qualité irréprochable)的信念。

當葡萄串進入轉色期(véraison)後,酒莊時時刻刻觀測果實的成熟狀況。採收日期的決定非常關鍵,每一年,尚菲利浦不斷地掙扎,「選擇等待,或提早採收」;也只有尚菲利浦才能決定這個日期,有時已在進行採收,還會臨時決議中止,只因未達到理想的成熟度。所有的葡萄皆為人工採收,每位採收員(vendangeur)均經驗老道,且可體會尚菲利浦對果實品質的重視,衍生出「共同打造佳釀」的使命感。

Chaque terroir s'exprimer.(每個風土的自我詮釋)悉心採收後的葡萄,透過氣動膜片機械輕柔榨汁,再於大槽中自然沉澱10-12小時。澄清後的果汁,注入橡木桶(fût de chêne)中酒精發酵與乳酸發酵。發酵完的酒液,於桶中泡渣(sur lie)培養11個月,視每年狀況,決定時否進行攪桶(bâtonnage)。值得一提的是,尚菲利普非常注重橡木桶的品質,經由多次試驗與精挑細選後,終於找到最適合自家葡萄酒的木桶。

培養期間,酒桶會轉移至第二個酒窖(chai),攝氏五度的窖藏環境,自然達到酒石酸與雜質沉澱的效果。認真謹慎的態度,一樣展現在裝瓶上,精選優質的軟木塞,只採用酒莊周遭的信任廠商,大幅降低TCA感染的情況。(編譯 / Rex T.)

依有庫存