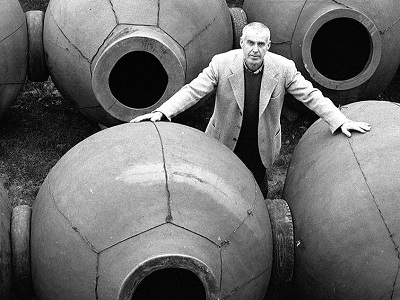

「不害怕發惡夢的還有Josko Gravner。他跟COS的發展過程近似,不同之處是他原本是意大利Friuli-Venezia Giulia最前衛的葡萄酒叛逆份子,在30年前率先引入不鏽鋼酒桶及當時被視為叛國的法國小型橡木桶。他以Gravner品牌推出的葡萄酒,艷壓群雌,立即吸引了一大批裙下之臣。踏入千禧的時候,他忽然發覺這樣操控葡萄酒,是對大自然的不敬,竟然冒著趕走得來不易的粉絲之險,將酒莊馳譽世界的威名推倒重來,把從前重金買回來的釀酒設備送到垃圾堆填區。他的Anfora系列,便掛正旗號以泥壺釀造,除了以地道葡萄品種打造的Ribola Gialla,還有勾兌Sauvignon Blanc(白蘇維濃)、Chardonnay、Pinot Grigio及Italico Riesling(意大利雷司令)而成的Breg。由2001年的葡萄酒開始,Josko Gravner改用從格魯吉亞買回來的泥壺釀造,由最前衛變成最老派。他又改以生物動力學耕作葡萄園,完全放棄人為干擾,讓葡萄自己說話。」- 劉偉民,《酒在醉前:向上流必備酒寶》

1970年代,在中義逐漸興起的「超級托斯卡尼」(Super Tuscan),位於義大利東北的弗里尤利‧維內奇亞‧朱利亞(Friuli-Venezia Giulia),也開始掀起白酒的革新運動。以往義大利白酒的釀造,多半會帶葡萄皮發酵,不會進行發酵溫度的控制。為了走向更廣闊的國際葡萄酒市場,這兒的釀酒師開始打造有國際風格的白酒,改進了釀造製程,白酒除梗去皮並在溫控不鏽鋼槽中低溫發酵,並盡量減少橡木桶的點綴。

今日弗里尤利‧維內奇亞‧朱利亞以清新純粹、香氣逼人的優雅白酒聞名,酒中爽脆的酸度,引出空靈飄逸的仙妙意象。然而,在與國際風格接軌的同時,萌生出對傳統消逝的危機感,許多釀酒人紛紛走回先祖的路子,尋找在地的認同進而雕塑出獨特的風貌。約什克.格拉夫納(Joško Gravner)提倡的「橘酒」(Orange Wine)釀造,便是這波思潮下的產物。

Blagodejno vpliva na vino, ki čaka(等待,便是對葡萄酒最正確的事)「相信我,我並不反對進步。電腦與飛機,我同意這都應該存在,他們運作得更好,我就更開心。可是,不像電腦,葡萄酒的終點是在人的胃,沒有科技的需要性,僅要好好地尊重自然。」- 約什克

人們用許多方式表現對土地的愛,約什克只用一種:奉獻他的生活方式。這是一段追求真理的過程,源於土地的四季循環與更迭、上頭生活的萬物萬靈、它們的種子與果實,以及為這一切辛勤耕耘的人們。這樣的生活方式,擁抱著自然每個面向,甚至那些不受青睞的部份。自然提供生活所需的一切,人所扮演的角色,是「導引著自然、呵護自然,時機一到,投身為自然而服務」(Naloga človeka je samo ta, da naravo vodi, jo neguje in, ko je za to pravi trenutek, ji tudi streže)。

更重要的是,人們需要抵抗心中那股鞭策的慾望,對自然的干預、改變、砍伐與建造。有時候,「自然只是需要時間、緘默與無所作為」(Narava včasih potrebuje čas, mir, počitek)。人能做的便是等待,讓生命在每個階段自我圓滿,讓葡萄藤年復一年地完成循環。對於季節與困厄,讓時間流淌;「等待,便是對葡萄酒最正確的事」(Blagodejno vpliva na vino, ki čaka)。等待秉持的鎮靜,讓人了解到,收成失去的部份,造就最高品質的果實;鎮靜,讓收成推延至最完美的最後一刻。

Luna: Prazna, Naraščajoča, Polna, Pojemajoča(月有陰晴圓缺)過往年代,葡萄農花費很大的心力,關注星球及月亮帶給大地的影響。開始進行農活或釀造之前,他們總要在這冥冥引力之間,尋找最佳的起始點。約什克深信這套老祖先的智慧,在剪枝、翻土與採收等環節,總要參考農曆的記載:月亮與地球的相對位置。

新月時期(prazna luna),適宜翻土,葡萄藤根部與葉部可均衡發展,但不建議進行酒窖的工作;耕作與採擷香草適合在盈月(naraščajoča luna),可從事多項葡萄園與釀造的作業;運行到望月(polna luna),可開始剪枝與整地,亦可執行過濾與裝瓶;釀造的所有工作,最適合的時機點在虧月(Pojemajoča luna),這時期亦可過濾、裝瓶與剪枝。

追求品質與數量的曾經格拉夫納酒莊(Joško Gravner)於1901年成立,位於義大利東北與斯洛維尼亞接壤處。格拉夫納家族(Gravner)已在Oslavia鎮附近葡萄園耕耘數十年之久,酒莊目前共持有32公頃的地,其中18公頃栽種葡萄藤,剩餘則是樹林、草地與池塘。藉由在較大面積的葡萄園中挖池塘,酒莊企圖重新構建被破壞的生態平衡與生物多樣性。同樣的,在梯田葡萄園上,酒莊另栽植橄欖、柏木與蘋果等植物,讓多樣的生物於當中棲息。

對於自然的尊重與降低人為干預的態度,有趣的是,莊主約什克早期並非如此。在釀造上,他曾嘗試過各種「最先進的技術」(najnovejšo tehnologijo),這股雄心與狂熱,導致約什克與父親發生許多的齟齬與不和。那時,他的理念是「品質與數量」(dosti in dobro)。適逢東北義的白酒革新浪潮,1973年,酒莊便採溫控不鏽鋼槽發酵、1980年實驗木槽與橡木桶。在這之中,約什克那爽脆輕盈、花芬滿溢的白酒,獲得市場的廣大迴響,吸引了不少追隨者與同行仿效。

後退或許才是前進直到1987年,約什克前往美國加州拜訪,這十天的旅程中,品飲了將近1,000款的葡萄酒。這個歷程讓他省思起葡萄酒的本質。

「葡萄酒不能偏離土地與自然的。」

彷彿受到了歷史的呼喚,那一昧向前、求新求變的約什克,開始追溯葡萄酒的根源。煢煢搜索枯腸地遍尋群籍,最終他發現,位於高加索山(Caucasus)的喬治亞,似乎是葡萄酒的誕生地;在當地以陶甕(qvevri)釀造的葡萄酒,已有5,000年的歷史。

礙於當時的時空背景,喬治亞仍舊處於蘇聯的鐵幕之下,約什克無法立即前往。1991年,該國雖於蘇聯獨立而出,卻陷入了內戰而政治混亂。2000年五月,這段旅程終而成行。到達喬治亞後,約什克直接前進Kakheti。當地民眾以鐵鍬鏟開埋於地底的陶甕,陶甕裡還留有葡萄皮等酒渣,倒上一杯名為"erkatazelli"的當地酒給他。原先只想淺嘗一口的約什克,卻因而震懾不已,那長年存在的疑問與追尋,那一刻,煙消雲散。

Moja klet zdaj nima modernih tehnoloških pripomočkov, v njej ni nobene posebnosti(我的酒窖,沒有先進的設備與特別的作用)早於旅程之前,約什克便已委請喬治亞友人寄回一只230公升的陶甕,以實驗的方式釀酒。2001的年份酒,格拉夫納酒莊正式全面改採陶甕釀造。果實在除梗破皮後,倒入埋於土壤的陶甕,以葡萄皮上的原生酵母發酵。對約什克而言,這是尊重自然的具體化,沒有加入人工酵母或其他添加物、無法控溫,只加了一些硫化物;2,000年前的羅馬人便是這樣釀酒的。依造年份與品種的差異,陶甕發酵可長達七個月;發酵完成的酒液,將會注入大小不一的木桶中培養。大體而言,葡萄由採收至裝瓶,歷經了41個月,根本沒有澄清與過濾的必要。

對於約什克這看似「離經叛道」的葡萄酒,國際上的反應褒貶不一。對他來說,他人觀點沒有太大的參考性,維持生計確實很重要,但這只是「次要的考量」。如何不背離自己的信念,或是自己的「心」,才是他釀酒的意義。有趣的是,對約什克引領的運動,那一貫偏好濃郁、格局方正的羅伯.帕克(Robert Parker),卻抱持開放與讚許的態度:

「人們說我瘋了,怎麼會改變風格,但我欣賞約什克在做的事。當他裝瓶那1998年的酒款時,我立刻便理解了。」(編撰 / Rex T.)

依有庫存