夫君釅釀

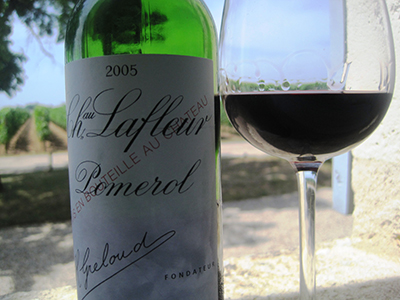

波爾多右岸的玻美侯(Pomerol)產區未有真正的村鎮聚落,相似的田間小路橫豎劃過葡萄園,易讓人迷失方向,若您一邊駕車一邊尋找花堡(Château Lafleur)位置,錯失的機率相當大,因其雖有城堡之名,但無建物之實,酒莊只是簡樸的兩層樓民房,模樣甚至比貝翠斯(Pétrus)酒莊(貝翠斯酒標上從未標上城堡Château字樣)還要不惹眼。

19世紀初的花堡已見葡萄園種植,但直到1872年亨利.格魯(Henri Greloud)購下本堡後才建立名聲;格魯當時已擁有旁鄰的樂給堡(Château Le Gay)。1915年花堡又賣給有姻親關係的安德烈.何邦(André Robin)。1947年何邦去世,將花堡與樂給堡傳與泰芮絲(Thérèse)與瑪麗(Marie)兩名女兒。兩姊妹終生形影不離,同睡在樂給堡內的簡樸房間裡,也終身未嫁,為照顧酒堡與附屬農舍奉獻一生。

美國酒評家派克(Parker)在同時品嚐酒王貝翠斯與花堡後,認為後者是極少數能在某些年份挑戰、甚至超越前者的珍釀。由於花堡僅擁園4.5公頃,平均年產量只得一萬多瓶,價昂難尋,故多集中在富有的藏家手中。法國知名葡萄酒作家卡薩瑪佑(Pierre Casamayor)以下說法可提供有幸品飲者,或苦待機會一親芳澤者一些玩味的線索:兩姊妹終身未嫁,卻以理想夫婿之形象培養出花堡既強勁又可親、雄性且溫柔、強勢之餘還能撫慰人心的特質。

泰芮絲與瑪麗即使勤奮努力,卻非釀酒專才,多年來酒質僅持平不墜,但未更上層樓,發揮風土潛力。1981年貝翠斯酒莊的酒窖大師貝胡業(Jean-Claude Berrouet)擔任技術指導後明顯提升酒質(其實1983與1984年份乃由貝胡業親手釀出)。1984年泰芮絲撒手人寰,隔年將本堡與葡萄園租予姪子賈克.積諾竇(Jacques Guinaudeau)經營;由於賈克原就是右岸弗朗薩克(Fronsac)產區北邊的大村堡(Château Grand Village)的莊主,故能將酒質繼貝胡業之後提升至最高境界。

獨活的瑪麗也在2001年隨姊西歸,賈克便抓緊機會排除其他競爭者以購下本堡。他隨後清除養雞場、種上缺失未補的葡萄株,也改善整枝系統與園區排水。其實花堡的鄰居均是La Fleur-Pétrus, Pétrus, Vieux-Château-Certan, Hosanna, La Fleur-de-Gay等名莊,園區位置自然優越。本堡園區雖不大,但卻有五種土質(分別是礫石、黏土與砂土的不同組合),故在像是2003年份的大熱年,本堡因土質多變所以有更多原料可供挑選與混調,不致酒質熟軟頹靡,而成為當年玻美侯表現最佳的酒堡。

因部分園區含較多礫石,故一反玻美侯產區常態,本堡種有五成的卡本內弗朗(Cabernet Franc;尤以近Vieux-Château-Certan一側種植最多),另五成則是本區經典的梅洛(Merlot)品種;故相較於以將近百分之百梅洛釀成的貝翠斯紅酒,花堡更顯男子氣概,也需要較多時間以待酒質熟成。鑒於規模小巧,賈克對於每株葡萄樹可說是如數家珍,故能予最妥善的關懷照顧,所採葡萄均能達最完美熟度(甚至比貝翠斯熟度更高)。酒精發酵後,酒液被導入橡木桶進行乳酸發酵(50%新桶),之後培養18-20個月裝瓶。

1987年份因酒質未達賈克高標,故全部降級以二軍酒Les Pensées de Lafleur上市銷售(這也是二軍首年份),另一個未產一軍Château Lafleur的年份為1991年。即便有二軍酒出現,本堡還是常將不夠水平的酒整桶匿名賣出,以讓二軍酒維持在好酒以上水準。故尚未有機會品嚐正牌酒品者,不妨先試試花堡箴言(Les Pensées de Lafleur)所言為何。(撰文/劉永智 Jason)